औद्योगिकीकरण के बाद विश्वपटल पर देखा जाए तो हमें औरतों के दो बड़े समूह दिखाई पड़ते हैं| एक समूह में वे औरतें शामिल हैं जो उन कामों से जुड़ी हैं जो कभी औरतों के जन्मजात काम माने जाते थे और जिनके लिए उन्हें कोई मेहनताना नहीं दिया जाता है जैसे- घर का काम, बच्चों को संभालना, खेत खलियान का काम वगैरह-वगैरह| वहीं दूसरे समूह में वे औरतें शामिल हैं जो औद्योगिकीकरण के युग में कुछ ऐसे कामों से जुड़ी हुई हैं जिनसे उन्हें मेहनताना मिलता है जैसे- किसी फैक्ट्री में नौकरी पर, सरकारी सेवा में वगैरह-वगैरह|

चूँकि औद्योगिकीकरण विश्वभर में प्रसारित होता रहा है तो भारत भी इसके प्रभाव से बच नहीं पाया और नतीजतन हमारे देश में अभी तक जो औरतों का समूह एक तरह के कामों (खासकर घरेलू कामों) से जुड़ा था अब वह भी धीरे-धीरे दो अलग-अलग समूहों में बंटने लगा|

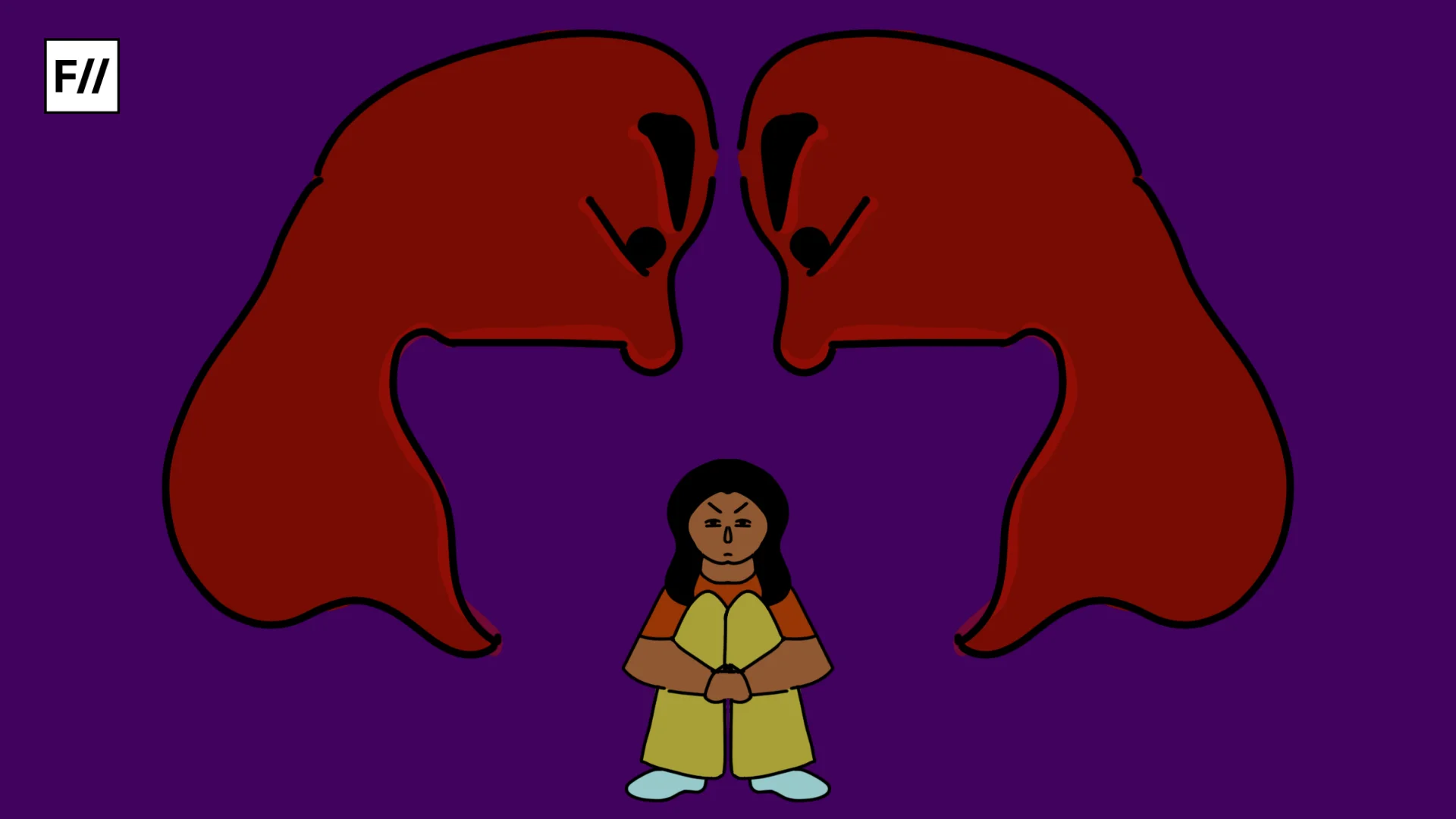

सशक्तिकरण के नामपर औरत पर ‘दोहरा बोझ’

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये औद्योगिकीकरण औरतों के लिए फायदेमंद भी है और वे यह भी मानते हैं कि मौजूदा समाज में औरतों के जो सकारात्मक हालात हैं उसमें इसकी अहम भूमिका है| लेकिन भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसी वजह से औरतों के ऊपर पहले से लदी जिम्मेदारियों के अलावा अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आ गयी हैं|

यहाँ पहले की जिम्मेदारियों का मतलब उन कामों से है जिन्हें भारतीय समाज केवल औरतों पर थोपता है| अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो आज के पूंजीवादी समाज में सभी आर्थिक रूप से सक्षम होने की ओर प्रयासरत हैं| जिससे परिवार की औरतों को भी कुछ हद तक बाहर जाकर काम करने की स्वतंत्रता मिल गयी है और इसकी देखा-देखी में धीरे-धीरे बहुत से परिवारों ने भी अपनी औरतों को बाहर जाकर काम करने की अनुमति दे दी है, जिसे एक पितृसत्तात्मक लेकिन खुद को आधुनिक समझने वाला परिवार बड़े गर्व से ये कहता हुआ दिखता है कि उनके यहाँ की औरतें तो बाहर जाकर काम भी करती हैं और उनके यहाँ इसपर कोई पाबन्दी भी नहीं है| बेशक इसे भारतीय समाज में औरतों के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है| लेकिन मेरी नज़र में तो अभी भी यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज खुद को और मज़बूत करने की कोशिश कर रहा है और वह अभी भी यह समझ रहा है कि औरत को क्या करना है? और क्या नहीं? यह निर्णय केवल वह समाज ही कर सकता है| साथ ही मेरी नज़र में यह आभासी स्वतंत्रता औरत के ऊपर थोपी जन्मजात जिम्मेदारियों को निभाने की बाध्यता से आज़ादी नहीं है बल्कि उसी में बंधकर एक और जिम्मेदारी है|

औरत के आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद भी उनकी स्थिति बेहतर नहीं कही जा सकती अथवा उन्हें सशक्त नहीं कहा जा सकता|

अब इस पूरे परिदृश्य को देखा जाए तो औरतों का दूसरा समूह (औद्योगिकीकरण वाला कामकाजी समूह) कुछ हद तक आर्थिक रूप से सक्षम तो माना जा सकता है लेकिन अगर बात मानसिक-वैचारिक आज़ादी की करें तो यह बहुत कम नज़र आता है| बहुत से विशेषज्ञ इस बात की पैरवी भी करते हैं कि अगर औरतें आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएँ तो समाज में उनकी हालत सुधर सकती है|

भारत में कई संस्थाएं इसपर काम भी कर रही हैं जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम कर उन्हें सशक्त करने में प्रयासरत हैं| लेकिन मैं मानसिक-वैचारिक आज़ादी को आर्थिक स्वतंत्रता से ऊपर रखता हूँ, इसलिए मुझे यह जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है कि क्या आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर भारतीय समाज की एक सामान्य औरत की हालत और अधिक सकारात्मक बनाई जा सकती है? इस उद्देश्य से मेरे द्वारा बहुत सारी बातचीत कुछ महिला साथियों से की गयी जो कि अपने-अपने क्षेत्र में कुछ ख़ास काम कर रही हैं और मेरे बताये गये उपरोक्त समूह दो से ताल्लुक रखती हैं|

औरतों के लिए ख़ास ‘जिम्मेदारियों का संस्कार’

एक प्रसिद्ध महिला मूर्तिकार से मेरी मुलाक़ात एक यात्रा के दौरान हुई| उनसे हुई बातचीत में उन्होंने मुझे बताया कि पति और परिवार से उन्हें अपने काम और रूचि को लेकर काफ़ी समर्थन मिलता है| लेकिन इसके साथ ही यह बात भी निकलकर आई कि शादी के बाद कुछ फैसले जो उनके खुद के नहीं थे, उन्हें वे फैसले अपने परिवार और पति के कहने पर मानने पड़े| जैसे- पहला बच्चा होने पर उनके पति ने उन्हें अपना करियर कुछ समय के लिए छोड़ देने और बच्चे की देखभाल करने को सख्ती से कहा| इसके अलावा उनका खरीदा गया पहला घर जिसे वह आने वाले दिनों में अपनी कला की प्रदर्शनी के लिए इस्तेमाल करने का सपना संजोये हुए थी, उसे भी पति ने बिकवा दिया| साथ ही यह भी कहा कि तुम्हें अब पहले मेरे बच्चे की देखभाल करनी है इसलिए करियर फिलहाल छोड़ दो| हालाँकि वह इन सबके लिए तैयार नहीं थी लेकिन उन्होंने यह सब माना जोकि उन्हें उस समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था| हालाँकि मानसिक रूप से इसे स्वीकार करने में उन्हें समय लगा जोकि हर किसी को लगना स्वाभाविक है|

बातचीत के दौरान जब मैंने उनसे यह पूछा कि आप इतनी प्रसिद्ध हैं आपका देशभर में नाम है, लेकिन ऐसा क्या है जिसने आपको मज़बूर कर दिया यह सब सहने को? इसके कुछ और उपाय भी तो निकल सकते थे? ऐसे मुद्दों पर औरत ही क्यों समझौता करती है? लेकिन उनके पास भी इसका जवाब नहीं था| एक अन्य महिला मित्र साथी से हुई बातचीत के आधार पर मुझे इसके कारणों को समझने में मदद मिली| यह महिला साथी बौद्धिक रूप से सम्बल हैं| अगर पारिवारिक रूप से देखा जाए तो आर्थिक रूप से सक्षम परिवार से ताल्लुक रखती हैं| खुद भी कॉपोरेट सेक्टर में काम का काफ़ी लम्बा अनुभव लिए हुई हैं| वैचारिक रूप से काफ़ी खुले विचारों वाली हैं और बड़े शहरों में इनकी परवरिश और पढ़ाई हुई है|

और पढ़ें : औरत पर दोहरी मार जैसा है फिज़िकल डिसेबिलिटी

अपनी बातचीत में उन्होंने मुझे बताया कि अगर कभी उनके पति से पहले वह खाना खा लेती हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, एक आत्मग्लानि होती है| जैसे कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया हो| जबकि तार्किक रूप में वह ऐसा नहीं मानती और कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि पति से पहले पत्नी को नहीं खाना चाहिए| लेकिन पता नहीं व्यवहारिकता में उनके साथ ऐसा क्यों होता है? उनके साथ बातचीत पर यह बात निकलकर आई कि यह हमारी पारिवारिक परवरिश पर निर्भर करता है और साथ ही हमारे आस-पास के लोग इसे किस नज़रिए से देखते हैं उससे भी आता है| उन्हें अपनी माता जी से यह व्यवहार सीखने और सुनने को मिला, जो सभी बड़े-बुजुर्ग औरतों को परम्परा के नाम पर पिलाते जाते हैं और उनकी जन्मजात जिम्मेदारियां (जो वास्तविक रूप में नहीं हैं) उनपर थोपते जाते हैं, जिससे उनके मन में ये बात घर कर गयी जिसे वह अभी तक सही से निकाल नहीं पायी हैं और आज भी उन्हें इस तरह के कामों पर अज़ीब सा या आत्मग्लानि महसूस होती है |

आभासी स्वतंत्रता औरत के ऊपर थोपी जन्मजात जिम्मेदारियों को निभाने की बाध्यता से आज़ादी की नहीं है बल्कि उसी में बंधकर एक और जिम्मेदारी है|

अपने काम के दौरान मुझे बहुत-सी ऐसी औरतों से मिलने का मौका मिलता है जोकि उपरोक्त समूह दो से ताल्लुक रखती हैं| उनसे जब बातचीत होती है तो अधिकतर औरतें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ को प्रोफेशनल जिम्मेदारियों से ज्यादा तवज्जों देती हुई दिखाई देती हैं| ऐसा नहीं है कि वे अपने प्रोफेशन में कुछ अच्छा नहीं करना चाहती पर समाज का नज़रिया है जो उन्हें स्वयं के कामों की प्राथमिकता पुख्ता करवाता है|

आर्थिक के साथ-साथ ज़रूरी है वैचारिक स्वतंत्रता

आख़िर ऐसा हो भी क्यों न? क्योंकि अगर कोई औरत अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर ले लेकिन किन्ही कारणों से उसका परिवार मुसीबत में पड़ जाए या उसके बच्चे समाज के नज़रिए से अच्छे न बन पाए तो उसे ही इन सबका मुख्य कारण माना जाएगा और तब यह पितृसत्तात्मक समाज उसके प्रोफेशनल काम को नहीं देखेगा और न ही उसके परिवार के मर्द पर अधिक सवाल उठाएगा| क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि बाहर जाकर काम करने की आज़ादी या कहें अतिरिक्त जिम्मेदारी तो औरत को एक शर्त पर मिली है|

अब अगर मैं मान भी लूँ कि औरत को आर्थिक रूप से सक्षम करने से बाक़ी अपने आप होता जाएगा| यानी उसके मन के सभी द्वन्द, उस पर थोपे गये ‘अच्छी औरत’ (पितृसत्तात्मक समाज द्वारा परिभाषित) के विचार और अन्य सभी विचार जोकि उसे इस समाज द्वारा जिम्मेदारी या यूँ कहें बंधन के रूप में दिए गये हैं, ये वह खुद से समझने लगेगी|और इनकी परवाह किये बगैर अपने रास्ते, निर्णय खुद से बनाना शुरू कर देगी वह भी बिना किसी आत्मग्लानि के साथ| लेकिन अगर मैं ऊपर की बातचीत को आधार मानूँ तो मुझे यह बिलकुल भी होता दिखाई नहीं पड़ता| आख़िर में वह औरत समाज और परिवार की दुहाई लेकर या देकर दुबारा उन सब विचारों को मानने को मजबूर होती दिखाई देती है या आत्मग्लानि महसूस करती हुई दिखाई देती है| अगर इसे और बारीकी से देखा जाए तो आप पाएंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता से औरत को पूरी तरह स्वतंत्र यानी मानसिक-वैचारिक रूप से स्वतंत्र बनाना, यह भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में सम्भव नहीं है|

बाहर जाकर काम करने की आज़ादी या कहें अतिरिक्त जिम्मेदारी तो औरत को एक शर्त पर मिली है|

ऐसा इसलिए है क्योंकि जो विचारधारा आप अपने आस-पास देखते हैं या जो आपको बचपन से सिखाई जाती है उससे इतर सोचना करीब नामुमकिन सा लगता है| खासकर उस इंसान के लिए जो समाजिक घटनाओं पर न तो सवाल उठाता हो और न ही उसे कभी इसकी इजाज़त दी गयी हो|

वहीं दूसरी ओर ऐसी भी औरतें हैं जिनके विचारों में मानसिक-वैचारिक स्वतंत्रता की बात है, वे पितृसत्तात्मक समाज के बनाए गये नियमों-परम्पराओं से कोई वैचारिक इत्तेफ़ाक नहीं रखती| लेकिन जब व्यवहारिकता की बात आती है तो वे या तो इन नियमों को मानने को मज़बूर होती हैं या इनका पालन नहीं करने के बाद आत्मग्लानि महसूस करती हैं| जहाँ तक मुझे लगता है विचारों एवं व्यवहारिकता में अंतर विचारों में दृढविश्वास न होने के कारण भी आता है, जिस वजह से या तो आप उन्हें आदर्श विचार मान कर टाल देते हैं| या फिर विचार को व्यवहार में अपनाने के बाद भी आत्मग्लानि महसूस करते हैं| अब इस बातचीत के बाद यह मान लेना कितना उचित होगा कि यह आभासी आर्थिक स्वतंत्रता औरत की समाज में हालत बदल देगी?

मेरी राय में आर्थिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाता जबतक कि कोई व्यक्ति मानसिक-वैचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं है| क्योंकि औरत के आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद भी उनकी स्थिति बेहतर नहीं कही जा सकती अथवा उन्हें सशक्त नहीं कहा जा सकता|

पितृसत्ता में पेचीदा है महिला वैचारिक स्वतंत्रता

दरअसल भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में मानसिक-वैचारिक स्वतंत्रता मिलना इतना आसान भी तो नहीं है क्योंकि यहाँ आदर, सम्मान और औरत-मर्द के नामपर तो कई सारी परम्पराएं और काम गिनवा दिए जाते हैं, जिन्हें विशेष रूप से औरतों पर ही लागू किया जाता है|

अब आख़िर ऐसे में किया क्या जाए? कैसे भारतीय समाज में महिलाओं की आर्थिक रूप से स्वतंत्रता के साथ-साथ वैचारिक-मानसिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की जाए? क्योंकि इतना तो तय है कि बिना वैचारिक-मानसिक स्वतंत्रता के आर्थिक स्वतंत्रता एक आभासी स्वतंत्रता है जिसके बिना महिला सशक्तिकरण अधूरा सा लगता है| ऐसे में मेरा मानना है कि औरतों को वर्तमान परिदृश्य में वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता के साथ-साथ वैचारिक-मानसिक स्वतंत्रता मिलना भी जरूरी है, जिससे कि वह खुद के फैसले खुद ले सकें और इन फैसलों में किसी तरह का सामाजिक दबाव या सामाजिक परम्पराओं का दबाव उन पर न हो|

इस काम के लिए कुछ सुझावों के रूप में ‘समाजशास्त्रीय और मानवशास्त्रीय दृष्टीकोण पर आधारित चर्चाओं’ का आयोजन किया जाना है जिनकी विषयवस्तु औरतों की वास्तविक स्वतंत्रता के इर्द-गिर्द हो| यह चर्चाएँ स्कूली एवं विश्वविद्यालयी स्तर से लेकर सभी काम-काज़ी संस्थानों तथा समाज के विभिन्न प्लेटफार्मों पर सतत एवं व्यापक रूप से आयोजित की जानी चाहिए| इन चर्चाओं का उद्देश्य प्रतिभागियों के विचारों का विकास एवं साथ ही साथ उनके विचारों एवं व्यवहारिकता में एकरूपता लाने का होना चाहिए|

और पढ़ें : सशक्त व्यक्तित्व की जिंदा मिशाल है गाँव की ये महिलाएं